Il Mcdonald’s All American cos’è? Di cosa si tratta?

Al McDonald ci siamo stati tutti almeno una volta nella vita o con gli amici o per saziare la fame dell’ultimo minuto a notte fonda. Dall’altra parte dell’oceano sappiamo benissimo però che dietro questo nome c’è molto di più. In primis c’è la storia americana di un imprenditore nato dal niente che ha avuto l’intuizione, sbagliata o meno, di standardizzare e velocizzare la preparazione del cibo per offrire pasti economici, buoni e serviti in tempi rapidissimi.

In secondo momento c’è la comunicazione e i progetti per la comunità che ancora oggi a distanza di molti anni continua a finanziare e a creare anche in giro per il mondo.

Uno di questi iniziò nel 1977 con il raccogliere donazioni e proventi per la RMHC (Ronald McDonald House Charities). Questi proventi forniscono alloggio e supporto alle famiglie con bambini ricoverati in ospedale.

Il primo McDonald’s All American Games risale a Bob Geoghan, che inizialmente fondò il Capital Classic, un evento che vedeva i migliori giocatori di basket delle scuole superiori dell’area di Washington D.C. competere con altri studenti delle scuole superiori di tutto il paese.

Geoghan si avvalse di allenatori leggendari e fan di McDonald’s, Morgan Wootten e John Wooden, per ampliare il programma. Il trio lavorò abilmente insieme per creare i McDonald’s All American Games. La prima partita si tenne allo Spectrum di Philadelphia, in Pennsylvania, attirando un pubblico impressionante di 13.000 spettatori. Non male per una partita tra liceali, che ne dite?

Il rapporto tra i giochi e la RMHC ha solo accresciuto l’importanza dell’evento, trasformandolo in una piattaforma che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma promuove anche il sostegno della comunità e la filantropia.

L’aggiunta della partita al femminile nel 2002 ha segnato una pietra miliare significativa, offrendo alle atlete una piattaforma per mostrare le proprie abilità a livello nazionale.

Il Mcdonald’s all american è letteralmente il ballo dei Predestinati

Come quando si sceglie di invitare al ballo di fine anno la futura amata, anche qui, c’è un processo lungo e decisionale.

In primis gli studenti devono frequentare l’ultimo anno di liceo e sia la media voti che il comportamento incide sull’invito. Quindi ricapitolando bisogna tener conto del talento tecnico e atletico: punteggio, assist, rimbalzi, difesa, visione di gioco. Etica e atteggiamento: leadership, spirito di squadra, impegno. Carattere fuori dal campo: condotta, rispetto per regole e autorità. Rendimento accademico: voti scolastici e disciplina.

Un comitato nazionale di esperti, composto da giornalisti sportivi, scout, ex allenatori e osservatori universitari, valuta i profili dei candidati.

Dalle oltre 700 nomination, vengono scelti: 24 giocatori per la squadra maschile e 24 giocatrici per la squadra femminile.

I selezionati vengono annunciati a fine gennaio o inizio febbraio. Spesso, l’annuncio avviene in diretta TV su ESPN, sottolineando il prestigio dell’evento. Su YouTube sicuramente troverete qualche reazione di qualche studente/giocatore che poi ha iniziato la sua carriera da professionista.

Quando il talento diventa poesia in movimento, e la speranza ha il suono delle scarpe che scivolano sul legno lucido,

allora sai di essere davanti a qualcosa di più grande di una semplice partita:

sei davanti a un rito di passaggio.

Un viaggio chiamato McDonald’s All American.

Secondo voi arrivare qui, come nel più classico sogno americano, basti per diventare un professionista? No, ma forse si! Dipende da tanti fattori. Nella storia del basket moderno ci sono giocatori che dopo questa partita una volta finito il liceo, alcuni nemmeno maggiorenni, sono approdati proprio nella NBA. Un nome su tutti? Kobe Braynt.

Ardmore, Pennsylvania.

Il tempio della solitudine.

È l’autunno del 1995. Fuori dalle finestre della Lower Merion High School, il cielo è grigio piombo e gli alberi sembrano pronti a spogliarsi. All’interno della palestra, il parquet scricchiola sotto passi leggeri ma decisi. Kobe è lì. Solo. Prima che arrivi il coach e i compagni. Prima di tutto.

Perché Kobe è sempre arrivato prima.

Non è solo una questione di allenamento. È che Kobe già a diciassette anni aveva compreso un principio che molti professionisti capiscono troppo tardi: la differenza tra buono e immortale sta nella ripetizione ossessiva del gesto perfetto. Siete mai stati ad Ardmore? Io ci sono stato qualche anno fa perché ero troppo curioso di come un diciassettenne possa infiammare un’intera cittadina giocando una partita liceale. Ovviamente cose che accadano solo oltre l’oceano perché qui, in Italia, no.

La città per me è piena di verde, nel senso che ogni casa, negozio o localino ha sempre un giardino o aiuole davanti e le strade sono sempre alberate. L’imbocco per arrivare alla scuola sembra l’ingresso ad un parco non so per quale motivo ma io mi ritrovai proprio dal lato della palestra dove giocava lui.

Ovviamente come spesso accade, i giocatori che diventano campioni finanziano poi i programmi scolastici che li hanno supportati. Infatti, Kobe, ha poi ribattezzato e rimesso a nuovo la palestra con il suo nome seguito dalla parola Gymnasium. Sicuramente un remainder al suo trascorso italiano, quando sopratutto nel mini-basket giocava nelle nostre palestre scolastiche.

La palestra tra l’altro si trova tra le ali dedicate all’arte e alla musica della scuola. All’interno c’è una replica della sua firma sopra le porte d’ingresso, poi c’è un mosaico che lo ritrae in azione con la maglia della Lower Merion. Infine una teca contenente scarpe da ginnastica, trofei e cimeli del campionato statale vinto nel 1996.

Un signore della scuola sulla cinquantina mentre mi parlava di com’era strutturata la palestra mi spiegò perché il primo soprannome di Kobe fu: showbaot. Gli e lo diede Shaquille O’Neil i primi anni ai Los Angeles Lakers. Interpretando lo slang di Philly, 10 km da qui… ricordo che mi disse: you drawlin’ if you think Kobe wasn’t the GOAT.

Ricordo benissimo il termine drawlin, perché credo si usi solo in queste zone, dovrebbe significare tipo: stai esagerando o sei fuori luogo.

In sostanza poi mi disse che già all’epoca lui mostrava il suo talento in maniera spettacolare ed esibizionistico.

Mi disse che spesso portava le partite punto a punto sul finale per poi vincerle con un suo ultimo canestro sulla sirena…

Il suo Coach dell’epoca, Gregg Downer, ha ammesso più volte anni dopo che era già diverso al liceo, totalmente diverso. Voleva non solo essere il migliore, voleva dimostrarlo a se stesso ogni singolo giorno.

Tra banchi di scuola e ferri arrugginiti di una palestra qualunque, questo ragazzo disegnava il suo destino.

Lo faceva ad occhi chiusi come un artista che sa già il finale.

Kobe non era solo figlio d’arte, non era solo il figlio di Joe “Jellybean” Bryant. Era anche il ragazzo cresciuto tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Parlava italiano, leggeva Dante, studiava il basket come fosse geometria sacra. A scuola i voti erano eccellenti, e i professori lo ricordano ancora con una parola: curioso.

Curioso di capire, curioso di superare, curioso di scoprire se c’era un limite. E se sì, come si poteva battere.

Marple Newtown: la partita che sapeva di profezia.

La partita che lo portò al mcdonal’s all american di diritto.

C’è una data che nessuno dimentica ad Ardmore. È il giorno in cui Kobe ne mise 50 punti contro Marple Newtown. Non era solo una dimostrazione di forza. Era una dichiarazione. Come se avesse voluto dire: guardatemi bene, perché tra poco sarò altrove. Ma voi potrete dire di esserci stati.

Non era arrogante. Era semplicemente già altrove. Kobe giocava nel presente con la consapevolezza di chi è già parte del futuro. E quel futuro, lo sentiva bussare alle sue spalle: draft NBA, scout, giornalisti, occhi. Tutti su di lui.

L’allenamento che divenne leggenda

Durante le prove del McDonald’s All-American Game, Kobe sorprese tutti con 1 schiacciata spettacolare durante un semplice walkthrough rivolgendosi all’allenatore, John Miller della Blackhawk High School: ci diamo da fare o no???

Questo gesto accese la competitività tra i presenti. Richard “RIP” Hamilton, ex compagno di stanza e suo rivale del futuro ai Pistons, confessò che l’allenamento si trasformò in una partita vera e propria agonistica. Un episodio che testimoniò la sua capacità di elevare il livello di intensità e concentrazione in ogni contesto.

Cory Benjamin era il suo rivale numero uno e se le diedero di santa ragione. Poi c’era Shaheen Holloway contro Mike Bibby, eterni rivali… poi Stephen Jackson contro Tim Thomas. C’era anche un certo Ed Cota from New York City, tenete l’icona aperta che magari un giorno ci torneremo.

Si narra, comunque, di una stoppata con recupero e schiacciata sulla testa di Tim Thomas, all’epoca studente della Paterson Catholic High School, considerato a quei tempi il numero uno della nazione nel basket studentesco.

Non esiste una storia umana senza amore.

Esistono varie forme d’amore ma in questo quadro mancava un volto femminile, che non poteva avere un colore arancione delineato da bordini neri. Magari un volto angelico o d’ispirazione.

Kobe, all’epoca diciassettenne, partecipò agli Essence Awards, un evento che celebrava l’eccellenza afroamericana nelle arti e nella cultura.

Brandy, già affermata cantante R&B e protagonista della sitcom Moesha, era presente all’evento. Secondo quanto riportato, Kobe tornò a casa entusiasta, raccontando alla madre di aver incontrato una persona gentile, bella, intelligente e dolce.

Arriva il ballo di fine anno e Brandy è la scelta che ha conquistato il suo cuore.

Brandy… Sì, proprio la cantante. L’idolo pop R&B degli anni ‘90. Kobe la invita al prom, e lei accetta. A quell’età, un gesto del genere non è solo da coraggiosi. È da visionari.

In un’intervista, Brandy dirà: -era dolce, rispettoso, e incredibilmente concentrato. Aveva uno sguardo che sembrava leggere il futuro-. Parlarono per ore scambiandosi, idee, sogni e pensieri profondi sulla vita ma anche sulla dedizione. E forse è proprio lì che si nota la differenza. Kobe non è mai stato solo un ragazzo con il sogno NBA. Era già l’NBA.

E così, l’anno da senior di Kobe Bryant non è solo un’annata sportiva. È stata una liturgia. Un poema epico. Una parabola. Un ragazzo di 17 anni che, mentre i suoi coetanei sognavano il college, lui costruii in silenzio la sua via verso l’immortalità. Che si allena alle 5 del mattino. Che studia, ama, gioca, e progetta la leggenda.

In una palestra dal soffitto basso, tra il rumore dei palloni e il respiro trattenuto di Ardmore, nasce la Mamba Mentality.

Come direbbe Honoré de Balzac… altra materia da romanzo.

In precedenza abbiamo detto che questa partita è un rituale di passaggio per il talento delle future star del basket, più del college e delle March Madness. Pensate che ben 85 giocatori da questa selezione, fin dalla sua nascita, hanno contribuito a vincere un titolo NBA. Non tutte le storie di questi ragazzi che hanno indossato questa maglia siano finite tra rose e fiori.

Jereme Richmond:

il talento che sfiorò le stelle

Se cercavi il talento puro, a Waukegan, nell’Illinois, bastava seguire il suono della palla che rimbalzava nei playground della costa nord del lago Michigan.

Alla fine del rumore c’era sempre Jereme Richmond. Ali lunghissime. Movimenti eleganti. Quel tipo di gioco che faceva impazzire gli scout.

A 14 anni aveva già ricevuto offerte dalle migliori università d’America.

16, era considerato una futura stella NBA.

18, veniva selezionato al McDonald’s All American Game.

La scena era tutta sua. Aveva questa fascino spettacolare assurdo dominava il campo senza far rumore. Senza urlare. Senza esultare. Solo con lo sguardo e i gesti, come chi sa che il destino lo sta aspettando al piano di sopra.

Era così forte da ricevere un’offerta ufficiale dall’università dell’Illinois prima ancora di mettere piede al liceo. Non era mai successo. Nessuno lo faceva. Ma per Jereme fecero un’eccezione. Perché sapevano.

Tutti erano a conoscenza del suo talento.

La platea era sempre pronta ad applaudirlo. Ma Richmond aveva un nemico invisibile: l’instabilità.

La pressione e le aspettative.

Le cattive compagnie.

Quel senso di onnipotenza che a volte, nei ragazzi troppo acclamati troppo in fretta, cresce come un’ombra sotto i riflettori.

L’università dell’Illinois gli dà le chiavi.

Ma già in quegli anni qualcosa scricchiolava. I compagni raccontano di una dualità nel suo carattere: estro ed euforia in campo, inquietudine e rabbia fuori. Un ragazzo che spesso si chiudeva in se stesso. Uno che sembrava costantemente sul punto di esplodere nel bene o nel male.

Infatti alla chiamata lui risponde con confusione, atti d’indisciplina, risse fuori dal campo. In una partita contro Michigan State, Jereme scese in campo e in due minuti mise tre canestri consecutivi. Fadeaway dalla media. Palleggio, arresto, tiro. Assists che tagliavano la difesa come burro. Il modo e la sicurezza nell’esecuzione era identica ad un professionista NBA. A fine stagione infatti si dichiarò eleggibile.

Il 23 giugno 2011, al Prudential Center di Newark, le telecamere si spostarono su volti felici. Stretta di mano con Stern. Cappellino. Sorrisi. Applausi.

Ma non per Jereme.

Nessuna squadra lo chiamò.

Né al primo giro. Né al secondo. Nulla.

Una delle più grandi promesse del basket americano era rimasta fuori dalla NBA. Senza contratto. Zero squadra. Senza futuro.

Fu un colpo devastante.

Ma peggio doveva ancora arrivare.

Ad un certo l’abisso: Un’accusa di minacce con armi.

Un processo. Una condanna.

Il carcere. Jereme scompare dai radar.

Meno di due mesi dopo il draft, Richmond fu arrestato per aver minacciato la sua ragazza con un’arma. Poco dopo, gli trovarono addosso una pistola non registrata. Fu accusato di minaccia aggravata, possesso illegale d’arma da fuoco e violazione di domicilio.

Iniziò una spirale buia: udienze, libertà vigilata, nuovi arresti. Nel 2013 fu condannato a tre anni di carcere per aver minacciato il suo agente di sorveglianza. Una frase che sembra surreale per chi, solo due anni prima, era sulle copertine dei magazine di recruiting.

Il 20 ottobre 2014 fu rilasciato dal carcere.

Tre anni di silenzio. Tre anni lontano da tutto. Ma non dal basket. Jereme continuò ad allenarsi, a sognare, a voler tornare.

E ci provò.

Per anni, il suo nome è solo un sussurro triste.

Un “ti ricordi quel ragazzo?” Un monito sussurrato nei corridoi dei licei. Ma anche lui, come molti cuori in guerra, cerca una via di ritorno. Esce. Chiede perdono. Lavora. Si allena. Parla ai giovani. Prova a far sì che la sua storia non sia solo una caduta, ma un avvertimento.

Un “non fate come me”. Un “ci si può rialzare”. Il ricordo di quel giorno al McDonald’s Game, di quella maglia, di quella fotografia in cui sorride fiero… Quello resta. E forse, è proprio da lì che Jereme riparte.

Per anni, Jereme non fu solo un giocatore, fu un prodotto.

Un investimento. Un figlio da spingere sempre oltre, senza mai fermarsi a chiedere se stesse bene. Il talento da cavalcare. Il golden boy di Evanston che doveva per forza diventare qualcosa. Altrimenti, sarebbe stato uno spreco.

Ma forse, non ci si è mai chiesti chi fosse veramente Jereme. Non solo il giocatore, ma l’uomo. Cosa desiderasse. Di cosa avesse paura. Nessuno lo ha mai protetto davvero da se stesso.

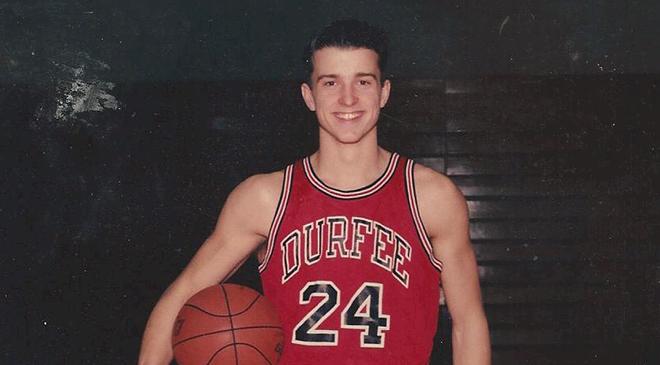

Chris Herren: Il Principe di Fall River

Fall River, Massachusetts.

La città odora di nebbia e nostalgia. Qui il basket non è solo un gioco: è una lingua franca, un’eredità, un modo per tenere viva la luce in una città abituata al grigio.

Chris Herren è il figlio prediletto di Fall River. Lo chiamano il predestinato ancora prima di saperlo scrivere. È il ragazzino che faceva impazzire le reti del playground del Kennedy Park, lo stesso in cui i padri si raccontavano ancora di quando, negli anni ’70, qualcuno lì vicino aveva quasi sfiorato la NBA. Ma Chris… lui non la sfiorava: sembrava nato per domarla.

A 17 anni è già leggenda.

Segna da ogni angolo del campo, danza sulla linea laterale, fa sembrare la palla un’estensione del suo corpo. Esempio era Steve Nash prima di Steve Nash era uno di quei talenti che non si discutono. Il tipo di talento che, in certe città operaie, si aspetta come si aspetta la neve a Natale: con fede, con pazienza, con la voglia di sognare un giorno migliore.

Nel 1994 arriva la chiamata.

McDonald’s All American.

Il tempio dei ragazzi-destinati. Il Madison Square Garden dei diciassettenni. Chris entra, con la faccia pulita e gli occhi grandi, tra i 24 migliori del Paese.

C’era Zendon Hamilton, Kareem Reid, Antoine Walker e Jerod Ward. Un occhio speciale poi era rivolto al ragazzo da Manhattan Felipe López, tenete l’icona aperta anche su di lui. Daniel Fortson, Norman Nolan, Trajan Langdon e Lorenzen con Raef LaFrentz completarono una selezione di talenti mai vista prima su quel parquet.

Lui non sfigura. Per un attimo, Fall River non è più una città dimenticata: è il centro del mondo.

Ma come spesso accade con i ragazzi che portano troppo peso troppo presto, il talento non basta. Chris inizia a scivolare. Non subito. Prima è una birra. Poi una pillola. Poi una linea. Poi un vuoto.

Ha vissuto un momento cruciale all’età di 18 anni, durante il suo primo anno al Boston College. Mentre si trovava nel dormitorio universitario, una ragazza che stava facendo uso di cocaina con il suo coinquilino lo convinse a provarla. Questo episodio segnò l’inizio di una lunga e difficile battaglia contro la dipendenza.

Poco dopo, Herren fallì un test antidroga per marijuana e cocaina, venendo espulso dalla squadra e dall’università.

Questo evento fu il primo di una serie di ricadute che lo portarono a confrontarsi con la dipendenza da sostanze più pesanti, come gli oppiacei e l’eroina, durante la sua carriera professionistica. Persino alla Fresno State non riuscì a rigare dritto.

L’eroina non è un avversario qualunque.

Tra le altre cose a Fresno State finisce in una delle squadre più influenti del 1998, i suoi compagni di squadra sono Skip To My Lou e T-Roob. Tenete l’icona aperta su questi due e questo team perché ci torneremo presto.

Nonostante la grande stagione disputata tra molti e alti e bassi disastrosi, il ragazzo di Fall River cade. Lo fa rumorosamente, pubblicamente, come solo gli idoli americani sanno fare. Dal Draft arriva prima ai Nuggets poi ai Boston Celtics e poi droga, overdose, arresti.

La traiettoria di un razzo che, partito verso la luna, esplode a metà cielo.

Eppure la storia non finisce lì.

Chris oggi è un uomo. È padre. È oratore. È guida. Uno dei suoi figli ha ripercorso la stessa carriera sportiva con le stesse scuole del padre. Ricordo di averlo visto l’ultima con indosso la divisa dell’università di San Diego dopo esser passato dal Boston College.

Chris racconta la sua storia in scuole e palestre di tutta l’America.

Racconta di come il sogno si sia fatto incubo. Ma racconta anche di quella notte al McDonald’s All American.

Di quel parquet illuminato. Di quella maglia.

Del momento in cui tutto sembrava possibile.

Patric Young : L’Uomo che Cammina con la Schiena dritta, anche senza gambe

Certe storie non si ascoltano. Si sentono nel petto. Come un rimbalzo violento al tabellone, come un silenzio nello spogliatoio dopo una sconfitta, come una preghiera recitata prima della palla a due.

La storia di Patric Young è di quelle che non si dimenticano. Non perché sia perfetta, ma perché è autentica. Un’ode alla forza, quella vera. Quella che non si vede nei muscoli, ma si legge negli occhi.

Jacksonville, Florida.

Là dove le giornate sanno di mare, dove il basket non è ancora un’industria ma resta un affare di cuore e grinta. Qui nasce Patric Young: non un giocatore, ma un carro armato con l’anima da poeta.

Due metri e sei, muscoli scolpiti come se fossero disegnati a scalpello.

Ma la cosa più impressionante, quando lo vedi da vicino, è la postura: fiera, come quella di un soldato romano.

Una città più nota per i suoi venti caldi che per i parquet lucidi. Ma Jacksonville ha una sua musica. Un suo ritmo. Un suo modo tutto particolare di insegnarti chi sei: o sei forte, o impari a diventarlo.

Suo padre, Felton, era un sergente dell’esercito. Non un militare da cartolina, ma un uomo che aveva imparato a vivere con la schiena dritta anche nei giorni storti. La madre, a sua volta, una donna di fede e disciplina, gli mise in mano la Bibbia prima ancora del pallone. In casa Young, si pregava prima di mangiare e si ringraziava dopo ogni partita. Anche quando si perdeva.

Alla Providence School di Jacksonville, Patric non entrava in campo. Sembrava un gladiatore in un’arena moderna. 13 punti, 15 rimbalzi, 5 stoppate di media. Ma i numeri non raccontano tutto. Non raccontano il modo in cui cambiava il tono della partita solo con la sua ombra. Non raccontano i passaggi in backdoor, le letture difensive, i ruggiti dopo una schiacciata.

Quell’anno, Providence vinse 32 partite su 33. Campioni dello stato. E Young fu incoronato Mr. Indispensabile. I reclutatori NCAA facevano la fila. E lui, fedele a casa sua, scelse i Florida Gators.

Billy Donovan, coach e mentore, vide in lui qualcosa che andava oltre i centimetri. “È un’anima grande, non solo un corpo grande,” disse una volta. Aveva ragione.

Nel 2010 arriva anche per lui il momento: McDonald’s All American. L’elite. Il tempio. Il preludio alla gloria. Patric, però, non è mai stato un nome copertina.

Non schiaccia per spettacolo, ma per convinzione. Il suo gioco è fatto di difesa, sacrificio, silenzi urlanti. Un guerriero vecchio stile in un’epoca di highlights.

In un mondo dove si cambia college come si cambiano le scarpe, Patric rimase quattro anni a Florida. Non saltò una sola partita. 150 presenze, oltre 1300 punti, più di 800 rimbalzi. Difensore dell’anno nella Southeastern Conference, vincitore del Pete Newell Big Man Award.

Ma ciò che più colpiva non era il rendimento. Era il rispetto. Per gli avversari e i compagni. Per il gioco. Le sue storie d’amore?

Una sola, e vera. Si chiamava Whitney. Si conobbero al college. Lei studiava comunicazione, lui biologia. Si innamorarono piano, come due persone che sanno che la vita può essere imprevedibile, ma la fede no.

Dopo il college, la NBA non si aprì per lui. Ma il basket non finisce in America. Lo chiamò l’Europa: Galatasaray, poi Olympiacos. E lì, tra le luci di Istanbul e i cori infuocati del Pireo, Patric mostrò ancora una volta cosa significasse essere un gigante. Non solo per gli alley-oop, ma per i blocchi perfetti. Non solo per le stoppate, ma per gli abbracci ai compagni in panchina.

Fino a quel giorno. Novembre 2015. Un movimento sbagliato. Un legamento rotto. Il ginocchio che cede. La carriera che si incrina.

Poi, nel 2022, accade l’irreparabile. Un incidente stradale lo lascia paralizzato dalla vita in giù. Fine? Non per Patric.

Dieci giorni dopo, nel cortile dell’ospedale, si sposò con Whitney. Con il catetere, la sedia a rotelle e le lacrime. Ma anche con il sorriso più bello che quella clinica avesse mai visto.

Patric ha sempre giocato con un’intensità che non si insegna. Quando indossava la maglia della University of Florida, i parquet tremavano sotto i suoi rimbalzi.

“La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomita.”

— Mahatma Gandhi

Mesi dopo su una sedia a rotelle era di nuovo in palestra, con lo stesso sorriso di sempre. La schiena ancora dritta. Il petto ancora in fuori. Divenne telecronista, mentore, motivatore. Non cerca pietà. Non cerca applausi. Parla ai ragazzi del dolore. Della fede. Del fatto che “camminare” può voler dire anche andare avanti senza muovere un passo.

Dice: “Il basket mi ha insegnato che non cadi davvero, finché non ti arrendi.”

Isaiah Austin: Il Gigante dagli Occhi di Cristallo

Questa volta siamo in Texas, dove il cielo è più grande e i sogni sembrano più vicini alle stelle.

Ci sono volti che sembrano usciti da un quadro. Isaiah Austin è uno di quei volti. Alto due metri e diciotto, magro come un filo d’erba al vento, e con uno sguardo che racconta più di quanto le sue parole riescano. Occhi profondi, uno dei quali di un azzurro quasi ultraterreno. Perché Isaiah non è solo un gigante del basket.

È un gigante con un occhio cieco. Da piccolo aveva ricevuto una palla da baseball dritta in faccia che gli lesionò la retina e alle medie subì un duro colpo che gli e lo fecero perdere completamente.

Ma non lo diresti mai vedendolo giocare. Nato a Bedford, Texas, cresciuto con il peso di una famiglia che crede in lui come si crede in qualcosa di sacro. Il basket è il filo conduttore di ogni giornata. Non un’attività extracurriculare, ma una forma di redenzione.

Non passa molto tempo prima che le università si accorgano di lui. Lo vogliono tutti. Duke. Kansas. Kentucky.

Ma lui sceglie Baylor, l’ateneo texano dove può restare vicino a casa. Prima, però, c’è un’altra chiamata. Quella che ogni ragazzo sogna e pochi ricevono: McDonald’s All American, classe 2012. Nel firmamento dei giovani fenomeni, Isaiah brilla. Quel mix di altezza, tocco e intelligenza cestistica fa parlare di lui come di un futuro top pick al Draft NBA.

Le luci sembrano tutte puntate lì. È questione di tempo. Il futuro lo aspetta. Ma poi succede qualcosa. Una visita medica. Una diagnosi. Sindrome di Marfan.

Una malattia genetica rara, potenzialmente fatale se sottoposto a sforzi intensi. Tradotto: fine del sogno. Addio alla NBA. Addio al Draft.

Una sera, a una settimana dal Draft del 2014, lo annuncia in lacrime su ESPN.

È uno dei momenti più dolorosi e veri mai visti in diretta. Isaiah, davanti a milioni di spettatori, dice addio al suo futuro da professionista. Ma l’NBA ha cuore. E quella notte, il commissioner Adam Silver chiama il suo nome. “With the next pick in the 2014 NBA Draft, the NBA selects… Isaiah Austin.”

Un gesto simbolico. Un gesto umano. Un momento che inchioda lo spettatore. Isaiah piange. E sorride.

Perché anche senza contratto, anche senza parquet, lui è stato scelto. Ma questa non è una storia di resa. Isaiah torna. Dopo due anni, i medici gli danno il via libera per giocare. E lui lo fa. In Cina, nelle Filippine, in Libano. E poi torna in America per ispirare altri ragazzi.

Racconta la sua storia. Parla di quella maglia All American indossata con fierezza. Racconta che anche quando ti strappano via il sogno, se hai il cuore, puoi ricostruirlo.

Eugene McDowell:

Il ragazzo che non avrebbe dovuto neppure camminare

Cross City, Florida.

I medici di turno dell’unico ospedale della città il 31 dicembre del 1963 incontrano in una stanza con la luce soffusa due neo-genitori di un bellissimo bimbo di quasi 4 kg. Dopo qualche minuto l’atmosfera nella stanza diventa glaciale, perché diagnosticano al piccolo una grave debolezza ossea nelle gambe. La frase che gli stata detta fu: non camminerà mi senza tutori.

Eugene cresce così, con queste limitazioni alle gambe che gli impediscono di correre, di giocare ma anche di sognare. Un giorno però proprio come se la sceneggiatura fosse scritta per un film della Walt Disney, tolse i tutori e iniziò a giocare a basket con gli amici nell’unico campetto della città.

Non accettato quel destino. Con determinazione e forza d’animo, supera ogni aspettativa e a basket ci inizia a giocare per davvero.

Alla Dixie County High School, Eugene diventa rapidamente una leggenda locale. Con una media di 26 punti, 20 rimbalzi e 4 stoppate a partita nel suo ultimo anno, attira l’attenzione nazionale.

Nonostante un infortunio al piede che lo costringe a saltare otto partite, viene selezionato per il prestigioso McDonald’s All-American Game del 1981, giocando al fianco di futuri grandi come Michael Jordan e Patrick Ewing. In quella partita, segna 8 punti, dimostrando di appartenere all’élite del basket liceale.

Lo corteggiano diverse università ma lui scegli la Florida con i Gators in un bellissimo programma sportivo. Diventa titolare fin dal primo anno. Con una media di 9.9 punti e 8.8 rimbalzi a partita, si afferma come uno dei migliori centri della Southeastern Conference. La seconda stagione di McDowell fu probabilmente la migliore della sua carriera universitaria.

In una partita Segnò 40 punti, in area Colorata era indomabile.

Nel suo secondo anno, raggiunse il culmine della carriera universitaria e si dichiarò eleggibile per il Draft NBA. Lo presero i Milwaukee Bucks che non gli diedero mai spazio a sufficienza per dimostrare il suo talento.

Decise di portare il suo talento in Europa. Giocò in Italia con il Napoli Basket, in Spagna con il CB Zaragoza e con il Barcellona alla corte di Alejandro “Aíto” García Reneses, vincendo in un solo anno tre titoli: Liga ACB, Copa del Rey, Copa Príncipe.

McDowell era riconoscibile da lontano per l’ingombrante ginocchiera nera che gli proteggeva il ginocchio destro. Una volta, durante l’All‑Star di Vigo 1987, partecipò al contest di schiacciate “a la pata coja”: rimase solo su un piede, volò e schiacciò.

I tifosi spagnoli lo ricordano ancora come “El Rebote” non solo per i suoi rimbalzi, ma per quel gesto di sfida alla gravità.

Una delle peculiarità di McDowell era il suo stile unico nei tiri liberi: li eseguiva senza palleggiare prima del tiro. Questo gesto, insolito e affascinante, attirava l’attenzione del pubblico e dei commentatori, diventando un suo marchio di fabbrica.

Successivamente andò in Turchia e nella CBA americana, dimostrando sempre grande professionalità e dedizione.

Dopo il ritiro nel 1992, Eugene tornò in Florida, lavorando in un negozio di articoli sportivi. Il 24 agosto 1995, a soli 31 anni, crollò improvvisamente in un nightclub di Casselberry. Inizialmente, si sospettava un abuso di sostanze stupefacenti, ma l’autopsia rilevò una verità diversa: Eugene soffriva di cardiomiopatia ipertrofica, una condizione cardiaca aggravata dall’interruzione delle cure per la fibrillazione atriale diagnosticata nel 1983.

Alla fine dopo tutte queste cose nessuno si spiega ancora oggi come abbia fatto a giocare a basket, a giocare grandi livelli e a vincere tutto quello che un giocatore normale magari senza limiti fisici si sognerebbe.

Alcuni Mcdonald’s All American che devi assolutamente conoscere:

Abbiamo detto che tutto questo non è solo una partita. È una cerimonia. Una rivelazione. È l’attimo in cui il talento smette di essere una promessa e diventa realtà.

Dal 1977, il Game raccoglie i 24 migliori liceali d’America. Ma non è un semplice showcase: è la prima volta in cui questi ragazzi — fino a ieri solo nomi su forum e highlights YouTube — si misurano tra pari, davanti al mondo. È una finestra aperta sul futuro dell’NBA, ma anche una lente sul presente di un Paese che, attraverso il basket, racconta le sue storie più autentiche.

Storie di riscatto, gloria, ferite, redenzione. Storie che partono da un jersey rosso e giallo con il logo McDonald’s e arrivano, a volte, fino alle luci della Hall of Fame.

1977 – Magic Johnson: il sorriso che accese l’America

Earvin “Magic” Johnson non era ancora il volto dei Lakers. Era solo un ragazzo di Lansing, Michigan, con il sorriso più disarmante che il basket avesse mai visto. Il McDonald’s Game lo mostrò al mondo come fosse una profezia. Passaggi no-look, visione soprannaturale, leadership naturale.

Da lì, Michigan State. La sfida con Larry Bird. La NBA. E poi tutto il resto. Il McDonald’s Game non lo creò, ma fu il primo palco dove la magia cominciò a scorrere.

1981 – Michael Jordan: 30 punti per iniziare la leggenda

North Carolina, 1981. Michael Jeffrey Jordan non era ancora il GOAT. Ma quella notte al McDonald’s Game, segnò 30 punti e zittì ogni dubbio. Non fu solo il punteggio, ma il modo: salti, concentrazione, determinazione. Il Game fu il primo indizio concreto di ciò che sarebbe diventato: l’uomo che avrebbe cambiato il significato stesso del successo.

I 30 punti di Jordan, record detenuto per 18 anni (battuto da Jonathan Bender nel 1999 con 31 punti), non sono stati sufficienti per aggiudicarsi il premio di MVP, condiviso da Adrian Branch dell’Est (24 punti) e Aubrey Sherrod dell’Ovest (19 punti). Tra le altre cose negli ultimi 11 secondi MJ aveva segnato i due canestri decisivi che hanno portato alla vittoria la sua squadra.

1989 – Il primo silogismo secondo Shaq

The Big Aristotle era già uno dei suoi soprannomi, i suoi 18 punti, 16 rimbalzi e sei stoppate, guidarono l’Ovest alla vittoria per 112-103, interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive dell’Est. O’Neal dalla Cole High School, San Antonio condivise il titolo di MVP con Bobby Hurley dell’Est, che ha distribuii 10 assist. In questa partita appari anche Alan Houston, Tracy Murry, James Hollywood Robinson

1995 – Paul Pierce: il prescelto di Inglewood

Al liceo a Inglewood, camminava nella stessa palestra dove anni prima giocava un certo Byron Scott. Pierce arrivò al McDonald’s Game come outsider rispetto ai nomi più “flashy”, ma chiuse con 28 punti. Una dichiarazione. Sarebbe diventato “The Truth”. Boston, un titolo NBA, Finals MVP. Quella notte al McDonald’s fu la prima volta in cui l’America capì che sotto quella lentezza apparente, si nascondeva un artista della guerra.

1995 – Kevin Garnett: l’alieno arrivato dalla Farragut Academy

Faceva paura. 2.11 metri, muscoli e mobilità da guardia. KG dominò il McDonald’s Game come se fosse già un professionista. Fu il primo a tornare al salto diretto dalla high school all’NBA in epoca moderna. 18 punti, 11 rimbalzi, 4 stoppate. Nessuno capiva se fosse reale. Garnett cambiò il gioco, ma prima cambiò le regole. Il Game fu il suo esordio da leggenda.

1996 – Kobe Bryant: il talento che va oltre

Lower Merion, Pennsylvania. Eleganza, studio, ossessione. Kobe Bryant al McDonald’s Game si presentò in giacca e cravatta. Non parlava molto. Ma ogni suo passo diceva “sono qui per essere il migliore di sempre”. Non fece faville nel box score, ma fece scuola: etica, postura, concentrazione. Lì nacque il mito. Il ragazzo che parlava italiano e sognava in grande.

1997 – Tracy McGrady: il mistero che arrivava dal nulla

T-Mac esplose in pochi mesi. Da semi sconosciuto a miglior giocatore liceale d’America. Il Game del 1997 fu il suo debutto ufficiale davanti agli scout NBA. Volava. Letteralmente. Poi il salto diretto al Draft, e una carriera fatta di esplosioni offensive, duelli con Kobe, e infortuni. Ma a livello di talento puro, pochi come lui. E tutto iniziò con quella convocazione last-minute al McDonald’s Game.

2002 – Carmelo Anthony: il killer silenzioso

Melo from the Pharmacy, un newyorkese cresciuto a Baltimora che non parlava molto, ma segnava in tutti i modi. Al Game lasciò il segno con la sua eleganza offensiva. Non era il più atletico, ma sapeva tutto del basket. Dopo, Syracuse. Un titolo NCAA da freshman. Poi Denver, New York, e una carriera NBA da Hall of Famer. Melo è uno dei simboli del basket moderno, ma tutto nacque in quella sera in cui il suo jumper silenzioso fece più rumore di mille schiacciate.

2003 – LeBron James: il prescelto e la profezia

Il McDonald’s Game del 2003 sembrava l’anteprima di una stagione NBA. 27 punti, 7 rimbalzi, 7 assist. James era già sotto i riflettori da anni, ma lì dimostrò che non erano troppi per lui. Li accese, li dominò. E poi li portò con sé a Cleveland, Miami, Los Angeles. Oggi LeBron è longevità, visione, leadership. Tutto è iniziato in quel Game. Tutto, tranne il destino: quello era già scritto.

2006 – Durant vs Oden: il duello che aprì l’era moderna

Kevin Durant sembrava troppo magro. Greg Oden troppo forte. In quel McDonald’s Game si sfidarono due filosofie. Durant segnava da ovunque, Oden dominava l’area. Uno sarebbe diventato MVP, l’altro avrebbe conosciuto il lato tragico dello sport. Ma quella sera, erano uguali. Giovani, promesse, futuri re. Uno dei Games più tecnici, drammatici, simbolici di sempre.

2007 – Derrick Rose: il silenzio prima della tempesta

Chicago. La South Side. Derrick Rose arrivò al Game con gli occhi bassi e i sogni alti. Era un fulmine, un enigma. Giocava come se scappasse da qualcosa. E forse era vero. Pochi anni dopo sarebbe stato MVP a 22 anni. Poi il ginocchio, il dolore, il ritorno. Ma quel Game fu poesia pura: Rose non parlava. Correva.

2009 – John Wall: tropo veloce per il resto del mondo

La palla sembrava non toccare mai terra. John Wall correva, saltava, inventava. Il Game lo rese leggenda: da lì Kentucky, il Draft, Washington. Le aspettative erano altissime. La sua carriera è stata una corsa interrotta solo dagli infortuni. Ma in quella notte, sembrava il giocatore del futuro. E forse lo è stato.

2016 – Tatum e Bam: The Brother’s Dream

Jayson Tatum e Bam Adebayo. Uno con il jumper più fluido della sua generazione, l’altro con l’intensità di chi non accetta compromessi. Al Game si cercavano, si parlavano. Due stili, un solo fuoco. Oggi sono avversari NBA, ma quella sera erano alleati. Il McDonald’s li ha uniti prima che il destino li separasse.

2018 – Zion Williamson: la montagna che volava

A 17 anni, era già virale. Zion non era umano. 130 chili, schiacciate fuori dalla gravità, ma anche passaggi, visione, tocco. Il McDonald’s Game fu solo l’ennesimo trailer del film più atteso. A Duke distrusse tutto. In NBA, tra infortuni e lampi di onnipotenza, resta un enigma. Ma nessuno come lui ha catalizzato l’attenzione della nazione già al liceo. Quella notte in divisa McDonald’s fu il battesimo globale.

2020 – Cade Cunningham: il Game che non c’è stato

Era tutto pronto. Cade era la prima scelta morale. Ma il COVID cancellò l’edizione. Eppure, fu nominato. E lo spirito del Game lo ha seguito ovunque: Montverde, Oklahoma State, Detroit. Cade gioca con calma, visione, etica. Anche senza partita, è un figlio del McDonald’s Game.

2022 – Whitehead e Bailey: generazione social, cuore vero

Dariq Whitehead arrivava da Montverde, Amari Bailey dalla popolarità di Sierra Canyon e una madre celebre. Sembrava tutto un reality show, ma quel Game li spogliò della finzione. Basket, passione, orgoglio. Non è solo talento: è resistenza. Quella partita raccontò due vite e due città che cercavano risposte.

2024 – Cooper Flagg: Maine, miracoli e muscoli

Chi avrebbe mai detto che un ragazzo del Maine sarebbe stato il più forte liceale d’America? Cooper Flagg è visione, forza, istinto. Gioca come un veterano. Al Game ha cancellato ogni dubbio: sarà la prima scelta del Draft 2025. Ma lui pensa solo al basket. Il rumore? Lo lascia fuori dal campo, quest’anno alla Duke University ne ha dato le prove.

Ogni leggenda comincia da qualche parte.

Per molti, inizia con una convocazione.

Con una divisa rosso McDonald’s. Con il primo alley-oop sotto i riflettori. Ma ciò che rende il McDonald’s All American Game eterno non è solo la qualità dei giocatori. È la loro umanità. Le loro fragilità. I sogni raccontati attraverso un pallone.

Questa non è solo una partita. È il battito iniziale di una carriera. È il seme di una narrazione che il basket americano coltiva da decenni: quella dei ragazzi che diventano uomini davanti al mondo. E spesso, diventano immortali.

Una maglia rossa, un sogno americano.

McDonald’s all American 2025: il più TALENTOSO di sempre?

Quest’anno la partita si è disputata al Barclays Center di Brooklyn in New York City. Esatto, proprio lo stesso palazzo dello sport che ospita i Nets della lega più affascinante del mondo.

Sembra blasfemo credere che questa annata possa essere il roster più forte di sempre per il McDonald’s All-American Game. Se prendessimo in considerazione la storia del gioco, molti talenti hanno indossato quei colori prima che il proprio sogno si avverasse. Questa edizione ha visto esibirsi il talento Darryn Peterson, Cameron Boozer e AJ Dybantsa, tre promesse che hanno dominato la scena

Iniziate a pensare al Draft NBA 2026 fin da ora, perché è incredibilmente raro avere un anno con tre talenti di assoluto valore.

Gunnin’ for That #1 Spot

Sicuramente il prossimo grande nome si potrà leggere tra queste formazioni. Potremmo ancora una volta chiamarla la partita dei destini.

AJ Dybantsa, Darryn Peterson e Cameron Boozer sono i tre prospetti ancora in lizza per il primo posto finale nella classifica della classe del 2025.

Con Peterson escluso dal roster del Nike Hoop Summit e la squadra Utah Prep di Dybantsa esclusa dai Chipotle Nationals, questa settimana a Brooklyn si è verificata l’unica opportunità di confronto diretto per tutti e tre.

AJ Dybantsa, ala piccola di Utah Prep e primo giocatore impegnato con BYU a partecipare al McDonald’s All American Game. È ancora considerato il prospetto con il potenziale più alto a lungo termine, ha avuto sprazzi di brillantezza, momenti in cui la sua stazza di 2 metri e la sua capacità di creare tiri sembravano ineguagliabili. Ma Peterson era più costantemente dominante.

I gemelli Boozer

Duke si sa punta al titolo ma cosa centra l’università con i gemelli di Westchester, Florida?

Alcune scuole superiori si sono distinte nel corso degli anni per aver prodotto numerosi All American. Tra queste, Oak Hill Academy (VA), Montverde Academy (FL) e Mater Dei (CA) sono tra le più rappresentate, grazie a programmi di basket di alto livello e alla capacità di attrarre talenti da tutto il paese. Duke oltre ad attingere sempre dal meglio del meglio per il suo programm ha anche un ex alunno padre dei gemelli quindi chissà…

Chiudiamo con una domanda:

il miglior outsider di sempre apparso con la divisa in questione?